抗日战争胜利的关键是中国共产党思想上政治上的路线正确——兼论抗日战争...

[摘要]抗日战争是中华民族100多年来取得的第一场反侵略完全胜利的民族解放战争,开辟了中华民族伟大复兴的光明前景。我们是彻底的历史唯物主义者,我们绝不否认国民党政府在抗战中应有的地位和成就。但据事实和数据,从总体和本质上说,国民党政府虽然也曾在抗日战争中处过“中流”的位置,但它往往动摇、彷徨、妥协、退让,结果是消极抗战、溃散甚至溃逃,并没有起过“砥柱”的作用。唯有中国共产党才是抗日战争的中流砥柱。抗日战争胜利的关键是中国共产党思想上、政治上的路线正确,说到底,党的思想上的路线是“为什么人的问题”,即为绝大多数人即人民群众谋利益,而党的政治上的路线是“如何为的问题”,即依靠绝大多数人——人民群众为其自身谋利益的现实途径和办法。

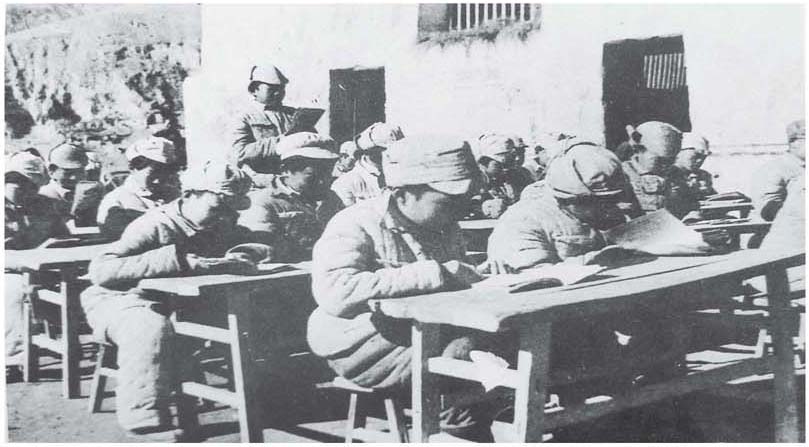

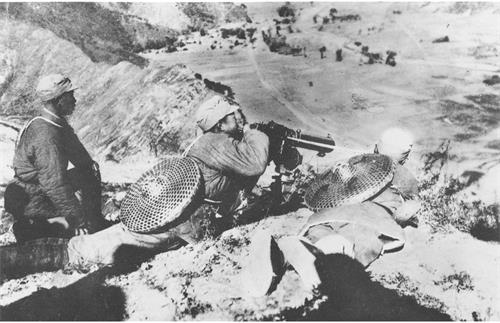

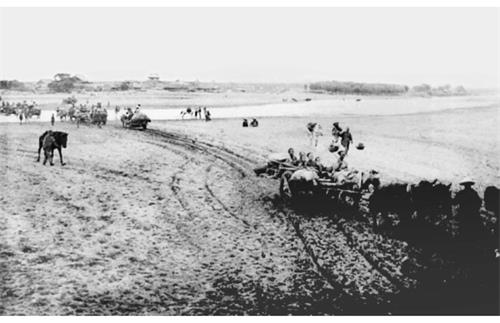

中国敌后抗日根据地的创建与发展

[摘要]日本在占领区内出现了巨大空间,给中国抗日军民提供了在敌占区开辟抗日根据地的充分而必要的条件。而敌后抗日军民的斗争,牵制了大量侵华日军,减少了日军对我正面战场主力部队的压力。在中国广大国土上迅速形成了正面与敌后两个战场。这两个战场互相支援,共同战斗,构成了一个中华民族团结御侮的中国战场。

国共政策的调整与抗日统一战线的建立

[摘要]本文围绕20 世纪 30 年代中期,面对日益严重的民族危机,国共两党开始调整政策。中共在共产国际指导下,从反蒋抗日逐步转变为逼蒋抗日,积极推动抗日民族统一战线的建立,并与张学良、杨虎城的部队达成合作,形成西北 “三位一体” 局面。国民党在日本侵略压力下,其对日政策也有所改变,蒋介石逐渐表现出抗日决心。西安事变的爆发及其和平解决,为第二次国共合作创造了有利条件。此后,国共两党通过多次谈判,最终实现了第二次国共合作,抗日民族统一战线正式形成。

抗战时期中共的对日宣传战

[摘要]本文介绍了抗战时期中共的对日宣传战情况。首先介绍了组织和宣传:中共群众工作的发展,然后介绍了毛泽东与抗战时期中共的宣传工作,之后介绍了全面抗战初期中共的敌伪工作,接着介绍了战略相持阶段中共对敌军工作不利局面的反思,然后介绍了太平洋战争爆发后中共的敌伪工作和战略反攻后中共对日伪的宣传攻势,最后介绍了中共对日宣传的效果。

京公网安备11010202008178号

京公网安备11010202008178号